Kapitel 4 – Optische Schalter

Sequentielle Prozesse und optische Schalter

Sequentielle Prozesse folgen einer definierten Abfolge von Aktionen.

Ereignisse, die an einem sequentiellen Prozess beteiligt sind, können zeitbasiert sein, wobei verschiedene Aktionen mit definierten Zeitintervallen stattfinden.

Ein Beispiel ist der Wäschetrockner, bei dem die Trocknungssequenz in festgelegten Intervallen erfolgt. Der Trockner führt Wärme zu und dreht die Trommel über einen bestimmten Zeitraum.

Nach dieser Zeit wird die Heizung abgeschaltet, während sich die Trommel weiter dreht, was einen Abkühlzyklus für 5 Minuten ermöglicht. Nach 5 Minuten Abkühlen hört die Trommel auf zu drehen und der Summer ertönt.

Die Ereignisse können auch eingabebasiert sein, wie beispielsweise das Drücken einer Taste oder eines Sensors, der eine Bedingung erkennt, die eine Aktionssequenz in Gang setzt oder die Fortsetzung der Sequenz ermöglicht.

Betrachten wir eine Waschmaschine. Welche Aktionen laufen bei ihr ab?

- Die Starttaste wird gedrückt.

- Das Wasserventil öffnet und die Trommel füllt sich bis zu einem definierten Füllstand, der von einem Sensor überwacht wird.

- Die Trommel beginnt sich zu drehen; der Waschvorgang beginnt.

- Der Waschvorgang wird beendet und der Schleudervorgang wird eingeleitet.

- Und so weiter und so fort …

Welche der oben genannten Ereignisse sind höchstwahrscheinlich eingabebasiert und welche zeitbasiert? Das Befüllen der Maschine ist ein Eingabeereignis, da ein Sensor zur Erkennung des Wasserstands verwendet wird. Die restlichen sind höchstwahrscheinlich zeitbasiert.

Es gibt eine Vielzahl von Eingabegeräten und Sensoren, die verwendet werden, um das Fehlen oder Vorhandensein eines Objekts oder Materials zu erkennen. Viele davon sind berührungslos, da kein physischer Kontakt zwischen dem Sensor und dem erfassten Zustand besteht. Hierzu zählen: induktive, kapazitive, radiometrische und optische Sensoren.

Sehr beliebt sind berührungslose optische Sensoren; sie verwenden Licht zur Detektion oder Übertragung von Daten. In vielen Fällen liegt die Wellenlänge des Lichts im Infrarotbereich (IR), der für das menschliche Auge nicht sichtbar ist.

Einige Anwendungsbeispiele für optische Sensoren sind:

- Mit Hilfe eines Lichtstrahls wird die Anwesenheit eines Objekts oder einer Person in mittlerer Entfernung (mehrere Meter) nachgewiesen.

- Mit einem Sender- /Detektorpaar werden sehr nah gelegene Objekte erkannt, wie z. B. eine Mausbewegung, das Durchlaufen von Papier in einem Drucker oder das Öffnen einer Druckerabdeckung.

- Mit reflektiertem Licht wird die Drehung einer Welle gemessen.

- Mit Licht werden aus geringer Entfernung Daten an ein anderes Gerät übertragen (TV-Fernbedienung)

- Mit Licht lassen sich Daten auch über sehr großer Entfernungen übertragen (Glasfaser-Telekommunikation).

In diesem Kapitel wird ein optischer Infrarotsensor im Nahbereich verwendet, um den Betrieb und die Signalkonditionierung zu demonstrieren. Der Sensor wird als Teil sequentieller Prozesse zur Erkennung und Ereigniseingabe verwendet.

Übung 1 – Aufbau und Test eines reflektierenden optischen Schalters

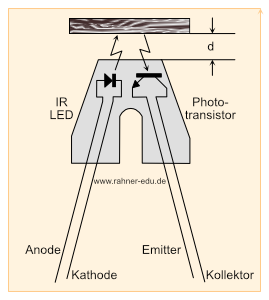

Der in Abbildung 1 gezeigte QRB1114 ist ein Reflexionslicht-Schalter. Der eigentliche Schaltkreis besteht aus einem Fototransistor. Licht, das auf den Transistor trifft verursacht einen Stromfluss im Basis-Emitter-Kreis, der zu einem verstärkten Stromfluss im Kollektor-Emitter-Kreis führt. Am empfindlichsten reagiert der Transistor auf IR-Licht.

Im Gehäuse ist auch eine Infrarot-LED eingebaut, die als Lichtquelle verwendet werden kann.

Die IR-LED und der Fototransistor sind in einem einzigen Gehäuse untergebracht. Das Paar ist für maximale Reflexion von einer Oberfläche im Abstand von 3,8 mm abgewinkelt. Dieser berührungslose Schalter reagiert auf ein Objekt, das sich im Erfassungsbereich vor seinem Fenster befindet.

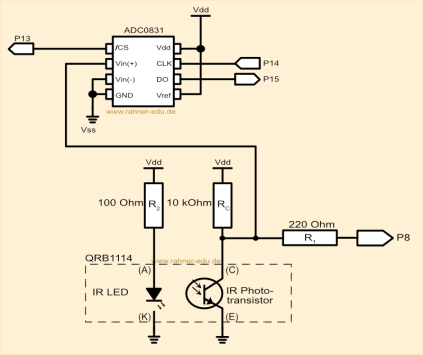

Damit der Eingang einer BASIC Stamp diesen Schalter erkennt, müssen bestimmte Vorkehrungen getroffen werden.

- Der offene Kollektor erfordert einen Pull-Up Widerstand. Sein Wert muss so bemessen sein, dass der Spannungswert der Hell- und Dunkelphasen ober- bzw. unterhalb der Schwellenspannung einer BASIC Stamp liegt.

- Der Emitter wird mit Masse verbunden.

- Es muss ausreichend Basisstrom vorhanden sein. In diesem Fall wäre dies auf IR-LED-Emissionen zurückzuführen, die von einem Objekt reflektiert werden.

- Die IR-LED ist für einen maximalen Strom von 40 mA ausgelegt.

- Über einer IR-LED fallen typisch 1,5 V ab; die restlichen 3,5 V müssen dann über dem Vorwiderstand RV abfallen.

- RV = U/I = (Udd – ULED)/ILED = (5,0 V – 1,5 V)/40 mA = 87,5 Ω.

Es wird ein 100 Ω Strombegrenzungswiderstand verwendet. Der Basisstrom (abhängig von der IR-Strahlung) und die Verstärkung sind nicht quantifizierbar. In der folgenden Übung 1 wird deshalb der Kollektorstrom etwas eingehender untersucht.

|

Übung 1 – Aufbau und Test eines reflektierenden optischen Schalters |

|

| Material |

|

| Aufgaben |

|

Schaltskizze